Kartieren als Methode dekolonialer Erinnerungspraxis in europäischen städten

Eine Vielzahl an postkolonialen Initiativen nutzen Karten, um in den jeweiligen Städten auf die Spuren des Kolonialismus im öffentlichen Raum aufmerksam zu machen und damit eine Gegenerzählung zur eurozentrischen Kolonialgeschichte sichtbar zu machen. Die Karten verzeichnen dabei meist Gebäude, Infrastrukturen, Denkmäler und Namen von Straßen, Plätzen oder Parks als physische Erinnerungsorte. In einem 2024 erschienenen Artikel in der Zeitschrift sub\urban beschäftigen sich Sybille Bauriedl (Europa-Universität Flensburg) und Linda Pasch (Universität Bonn) mit postkolonialen Karten. Der Artikel untersucht, inwiefern in den Karten dekoloniale Erinnerungspolitik mit einer kritischen Reflektion der Kartenproduktion und der Macht von Karten verbunden wird. Im Artikel werden 35 postkoloniale Karten in Form einer Tabelle vorgestellt und anaylsiert. Die Karten werden von den Autorinnen dabei in drei Kartentypen unterteilt:

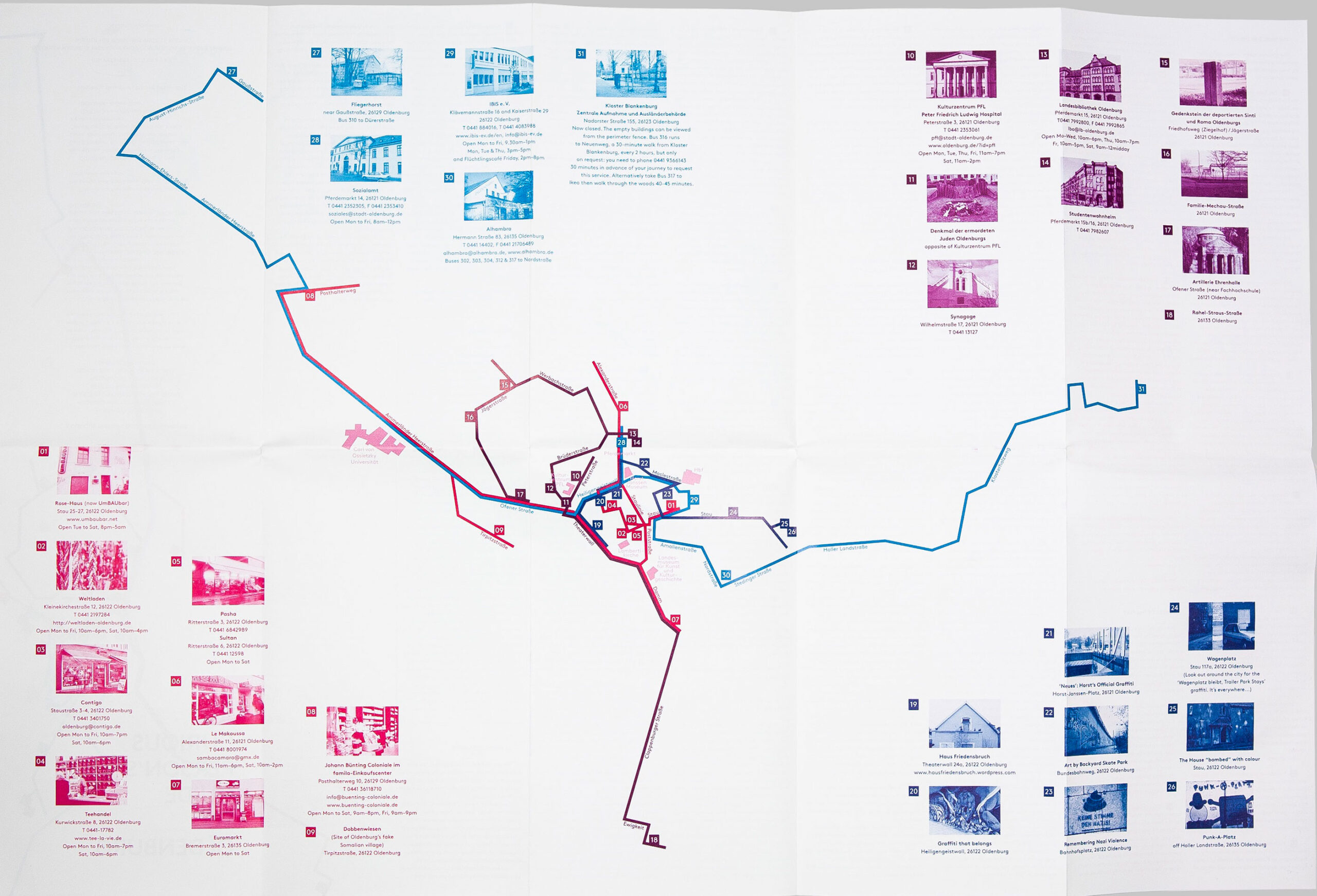

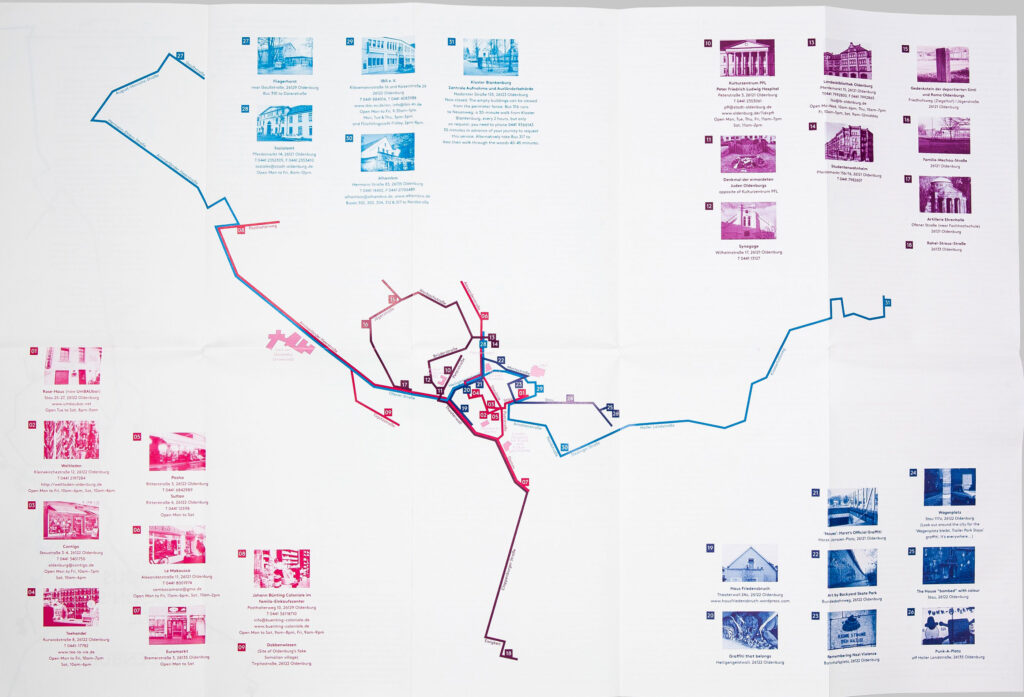

1) statische Karten mit punktuellen Informationen, wie die im Rahmen eines Studierendenprojekts erstellte Karte „A Curious Person’s Guide to Oldenburg“ (siehe Abb. 1).

2) interaktive Karten mit punktuellen Informationen, bei denen Nutzer*innen selbst Einträge hinzufügen können (z.B. die Karte Topple the Racists), und/oder bei denen Nutzer*innen digital verknüpfte Elemente aufrufen und zwischen ihnen navigieren können (z.B. Berlin als postkoloniale Stadt kartieren oder die Webmap Hamburg Global, die Elemente nicht auf Stadt-Ebene verknüpft, sondern Hamburgs globale Verknüpfungen auf nationalstaatlicher Ebene darstellt).

3) interaktive Karten mit Informationen zu multiperspektivischen Verflechtungen, wie beispielsweise die Karte „Mapping Postkolonial“ des Münchner Teams von [muc] münchen postkolonial, Labor k3000 und Ökumenisches Büro für Frieden und Gerechtigkeit e. V. Die Verflechtungen der einzelnen Orte im Stadtraum werden durch „Erzählungen“ miteinander und durch „Schichten“ mit strukturellen Dimensionen verbunden.

Des Weiteren analysieren Sybille Bauriedl und Linda Pasch die Produzent*innen und Addressat*innen postkolonialer Karten und halten fest, dass ein Drittel der analysierten Karten auf eine universitäre Anbindung zurück gehen und damit oft temporär begrenzt sind und nicht fortlaufend aktualisiert werden. Weitere Produzent*innen kommen aus Sozialen Bewegungen, der Bildungsarbeit oder autonom-aktivistischeren Gruppen. Als Addressat*innen wird oft eine weiße Mehrheitsgesellschaft angesprochen, die über die kolonialen Verflechtungen der Städte aufgeklärt werden soll. Jedoch werden auch explizit Antirassist*innen, dekoloniale Aktivist*innen und Wissensträger*innen und -produzent*innen angesprochen. Wichtig für die Frage der Zielgruppe ist auch die Frage nach der Zugänglichkeit der Karten, z.B. in kommunalen Tourismusbüros oder Stadtbibliotheken.

Abschließend identifizieren die Autorinnen fünf Herausforderungen für die Verbindung von kritischem und dekolonialen Kartieren. So z.B. ein größeres Augenmerk auf einen kollektiven Prozess zu legen, Wechselwirkungen zwischen Kolonialismus, Nationalsozialismus, Orientalismus, Rassismus und Antisemitismus mit abzubilden oder lokale Spuren verstärkt mit der Ebene globaler Verflechtungen zu verbinden.