Zwischenbilanz

Gespräche über Flensburgs koloniales Erbe – Ein Bericht vom 14. Dezember 2022

Wie lebt und erlebt Flensburg seine Kolonialität? Wo stehen wir? Was hat sich verändert? Und wo könnte es in Zukunft hingehen? Mit diesen Fragen lud die Theaterwerkstatt Pilkentafel am 14. Dezember 2022 zu Gesprächen über Flensburgs koloniales Erbe ein. In diesem Blogbeitrag sollen die Ergebnisse des Abends kurz zusammengefasst werden.

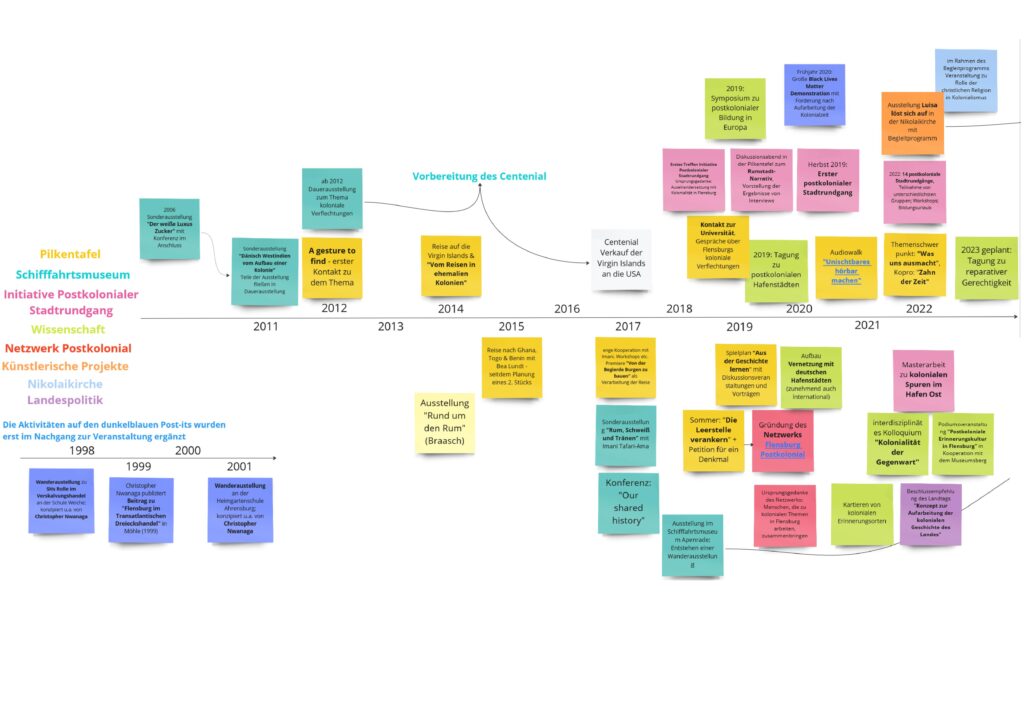

Was ist in Flensburg zur Aufarbeitung des kolonialen Erbes eigentlich schon alles passiert? Diese Frage wurde von den verschiedenen Akteur:innen, die am Mittwochabend zu der Veranstaltung in die Pilkentafel kamen, ganz unterschiedlich beantwortet. Für das Schifffahrtsmuseum begann der erste Kontakt mit dem Thema schon 2006 mit der Sonderausstellung „Der weiße Luxus Zucker“. Seit 2012 gibt es die Dauerausstellung „Rum, Zucker, Sklaverei“, die Flensburgs koloniale Verflechtungen in die Karibik thematisiert und zahlreiche Besuchende im Jahr erreicht. 2012 markiert mit dem Ausstellungstheater „A gesture to find“ auch den ersten Kontakt der Theaterwerkstatt Pilkentafel mit dem Thema Kolonialität. Angestoßen durch die beginnende Auseinandersetzung mit Flensburgs Kolonialgeschichte setzt sich das Stück mit der Frage auseinander mit welcher Geste Flensburger:innen den heutigen Bewohner:innen der karibischen Inseln begegnen, wenn die ungleiche gemeinsame Geschichte erkannt und anerkannt wird. Die darauffolgenden Jahre sind geprägt von den Vorbereitungen für den hunderten Jahrestag (Centennial) des Verkaufs der karibischen Inseln St. Croix, St. Thomas und St. John durch Dänemark an die USA im Jahr 2017. Die karibischen Inseln wurden damals nach einem Referendum in Dänemark inklusive ihrer Bevölkerung an die USA transferiert. Die dortige Bevölkerung hatte kein Stimmrecht und hat immer noch keine vollständigen Bürgerrechte in den USA. In Flensburg findet im Zuge des Centennials die von Imani Tafari-Ama kuratierte und im Austausch mit Menschen in Ghana und den US Virgin Islands vorbereitete Sonderausstellung „Rum, Schweiß und Tränen“ im Schifffahrtsmuseum statt. In den darauffolgenden Jahren kam viel in Bewegung: Ein erstes Treffen von Studierenden, die sich mit Flensburgs kolonialem Erbe auseinandersetzen wollten, fand 2018 statt. Aus dieser Gruppe ging später die „Initiative Postkolonialer Stadtrundgang Flensburg“ hervor, die im Herbst 2019 einen ersten postkolonialen Stadtrundgang anbot. Die Installation „Die Leerstelle verankern“ der Pilkentafel prägte im Sommer 2019 die Hafenspitze durch eine leere weiße Plattform im Hafenbecken, die Leerstelle: Denn im öffentlichen Raum in Flensburg fehlt die Geschichte der Plantagenökonomien in der Karibik, der Menschen, die dort versklavt wurden und Widerstand leisteten. Damit einher ging eine Petition für ein Denkmal, die zwar dem Stadtpräsidenten überreicht wurde, aus der jedoch keine konkreten politischen Handlungen folgten. Im Nachgang zu den Aktivitäten 2019 gründet sich im Herbst das Netzwerk Flensburg Postkolonial mit dem Ziel Menschen, die zum Thema Kolonialität in Flensburg arbeiten, zusammenzubringen und das Thema untereinander sowie in der Öffentlichkeit weiter zu diskutieren.

Ab 2018 werden auch wissenschaftliche Aktivitäten zum Thema Kolonialität in Flensburg immer präsenter. Mit Prof. Sybille Bauriedl kam 2018 eine Professorin an die Europa-Universität Flensburg, die sich mit dem Schwerpunkt „Kolonialität in Hafenstädten“ befasst. Ausgehend davon fand 2019 eine erste wissenschaftliche Tagung zu postkolonialen Hafenstädten statt. Wenig später, im Mai 2019, veranstaltete der Arbeitsbereich Geschlechterforschung der Abteilung Erziehungswissenschaft in Kooperation mit dem ZeBUSS der Europa-Universität Flensburg ein Symposium zu postkolonialer Bildung in Europa an der Universität. 2018 wurde zudem der Sammelband „Sonderylland-Schleswig Kolonial“ vom Historiker Marco Petersen herausgegeben. Auf knapp 500 Seiten versammelt der Band verschiedene Beiträge, die sich mit den kolonialen Bezügen der Grenzregion beschäftigen.

Auch im Jahr 2022 ging die Arbeit zum Thema Kolonialität in Flensburg weiter. Die Initiative postkolonialer Stadtrundgang veranstaltete insgesamt 14 postkoloniale Stadtrundgänge und erreichte dadurch viele Menschen. In der Theaterwerkstatt Pilkentafel war die Koproduktion „Zahn der Zeit“ zu sehen, die sich mit dem materiellen und immateriellen Erbe aus Kolonialzeiten beschäftigt. An der Universität fand im Frühjahrssemester das interdisziplinäre Kolloquium „Kolonialität der Gegenwart“ statt und im April stellte Felisha Carénage in der Nikolaikirche ihre Installation „Luisa löst sich auf“ aus, die von einem umfangreichen Rahmenprogramm begleitet wurde. Mit der Podiumsdiskussion „Postkoloniale Erinnerungskultur in Flensburg“ im Juni 2022 fand zudem eine Veranstaltung statt, welche die Handlungsverantwortung der Politik explizit adressierte. Hier wurde auch die Frage aufgeworfen, wie Flensburg im Rahmen des durch den Schleswig-Holsteinischen Landtag verabschiedeten Beschlusses für ein „Konzept zur Aufarbeitung der kolonialen Geschichte des Landes“ seine doppelte Einbindung in kolonialen Verflechtungen als dänische und preußische Hafenstadt aufarbeiten und erinnern könnte.

Die hier skizzierten Ausstellungen, Veranstaltungen, Stücke und Aktionen sind noch lange nicht alles. Im Rahmen der Zwischenbilanz entstand ein umfangreicher Zeitstrahl, der eine Übersicht über die verschiedenen Aktivitäten in Flensburg im Zeitraum 2006 bis 2022 bietet. Der im Rahmen des Abends entstandene Zeitstrahl repräsentiert jedoch nur eine begrenzte (vorwiegend weiße und institutionalisierte) Perspektive. Am Abend selbst wurde beispielsweise die Bildungsarbeit von Christopher Nwanaga in Flensburg in den späten 90ern und frühen 2000ern nicht thematisiert. Der von 1972 bis 2006 in Flensburg lebende Christopher Nwanaga aus Nigeria konzipierte in den späten 90ern gemeinsam mit anderen Flensburger:innen afrikanischer Herkunft eine Wanderausstellung für Schulen, die sich mit Schleswig-Holsteins Rolle im Versklavungshandel in Verbindung mit aktuellen rassistischen Strukturen auseinandersetzte. Die Ausstellung wurde 1998 in der Grundschule Weiche in Flensburg und 2001 in der Heimgartenschule in Ahrensburg gezeigt. Christopher Nwanaga gründete außerdem eine Afrika-AG in Flensburg und veröffentlichte 1999 einen Beitrag zu „Flensburg im Transatlantischen Dreieckshandel“ im Sammelband „Branntwein, Bibeln und Bananen. Der deutsche Kolonialismus in Afrika. Eine Spurensuche“ von Heiko Möhle. Die Arbeit von Christopher Nwanaga zeigt, dass es falsch wäre, das Jahr 2006 als allgemeinen „Beginn“ der Auseinandersetzung mit Flensburgs kolonialem Erbe benennen zu wollen. Insbesondere Schwarze, afrikanische, afrodeutsche und afrodiasporische Menschen haben dieses Thema – wie auch anderswo – schon lange vor den etablierten Institutionen und kulturellen Einrichtungen der Stadtgesellschaft thematisiert.

Auch wenn Flensburg immer noch kein Denkmal zur Erinnerung an koloniale Verflechtungen hat und das Rumnarrativ mit seiner einseitigen Betonung des erfolgreichen Überseehandels und der fleißigen Flensburger Kaufmänner die Stadt in vielerlei Hinsicht noch prägt, haben die Gespräche der Zwischenbilanz gezeigt: Es verändert sich etwas! Die Auseinandersetzung mit dem Thema Kolonialität in Flensburg verändert den Blick auf Flensburgs Kolonialgeschichte. Es bleibt aber auch noch viel zu tun: Wie kann das Interesse am Thema über die bereits aktiven Akteuer:innen hinaus verankert werden? Wie kann Flensburgs Kolonialgeschichte mit aktuellen globalen Ungerechtigkeiten und rassistischen Strukturen verknüpft werden? Wie kann das Unbehagen, welches von der Beschäftigung mit der Thematik ausgelöst wird, konstruktiv genutzt werden? Diese und weitere Fragen bleiben bestehen und werden bei weiteren Gesprächen und Aktivitäten über Flensburgs koloniales Erbe wieder aufgegriffen. Wer hier mitmachen will, kann sich gerne über das Kontaktformular des Netzwerks melden und zu einem der Netzwerktreffen kommen.