Kolonialware Zucker:

Flensburgs globale Verflechtungen

Was hat Flensburg mit Kolonialismus zu tun? Im Folgenden wollen wir anhand der Kolonialware Zucker eine Geschichte erzählen, die Flensburgs globalen Verflechtungen deutlich macht und damit einen Überblick über Flensburgs Kolonialgeschichte geben. Einen Großteil dieser Geschichte haben wir, das sind Nelo Schmalen und Lara Wörner, als Teil des Netzwerks Flensburg Postkolonial für den Teilbereich Dekoloniale Geschichte[n] des Projekts Dekoloniale Erinnerungskultur in der Stadt geschrieben. Dort findet ihr die Geschichte auch auf einer interkativen Karte, auf der die verschiedenen geographischen Orte der Geschichte eingezeichnet sind. Die Geschichte hier ist ergänzt um einige Hinweisen auf weiterführende Materialien und weitere Beiträge auf dieser Website.

Flensburgs globale Verflechtungen

Heute wird Flensburg gerne als „Zucker- und Rumstadt” vermarktet. Zucker und das Nebenprodukt der Zuckerproduktion, Rohrum, wurden bis zum Zuckerrübenanbau in Europa durch Zuckerrohranbau – vor allem in der Karibik – gewonnen. Da Flensburg bis 1864 die drittgrößte Hafenstadt im dänischen Gesamtstaat war, profitierte die Stadt von vorteilhaften Handelskonditionen mit den dänischen Kolonien in der Karibik, die heute als St. Thomas, St. Croix und St. John (US Virgin Islands) bekannt sind. Die Zuckerproduktion war eng verbunden mit dem transatlantischen Versklavungshandel und der Plantagenwirtschaft. Nachdem Flensburgs Zugehörigkeit zum Dänischen Gesamtstaat 1864 endete, wurde die Stadt Teil des preußischen/deutschen Kolonialismus. Die veränderten Steuergesetzgebungen machten den Handel mit den dänischen Kolonien in der Karibik umständlicher. Daraufhin wurde der Rohrum für die Flensburger Rumproduktion hauptsächlich aus der britischen Kolonie Jamaika importiert.

Dieser Beitrag konzentriert sich auf die Verflechtungen Flensburgs zu seiner Zeit als Teil des dänischen Gesamtstaates. Anhand der Kolonialware Zucker werden die kolonialen Beziehungen zwischen Osu-Castle in Ghana, der Plantagenwirtschaft in St. Croix in der Karibik und der Stadt Flensburg aufgezeigt. An allen drei Orten hat die Geschichte der Ausbeutung Spuren in den Stadtstrukturen und Landschaften hinterlassen. Wer die Orte und ihre Verknüpfungen genauer betrachten will, kann im Beitrag bei Dekoloniale stöbern.

Wie sehr Flensburger Kaufleute ein Teil dieser Verflechtung waren und von dem Handel profitierten, wird exemplarisch an der Familie Christiansen verdeutlicht. Mit dem romantisierenden Selbstbild der „tüchtigen Kaufleute und Seemänner“ wird die Geschichte oftmals einseitig erzählt. Damit wird ausgeblendet, dass die unbezahlte Arbeit versklavter Menschen in der Karibik eine Grundlage für den Wohlstand der Kaufleute in Flensburg war.

Koloniale Gärten

Ein Ausgangspunkt für unsere Beschäftigung mit Flensburgs kolonialen Verflechtungen ist der Christiansenpark. Der Park wurde bereits vor 1800 angelegt und dann stark ausgebaut. Wer hat diesen Park ausgebaut und woher kam der Reichtum, der den Ausbau der Gärten ermöglichte?

Die Antwort auf diese Frage führt uns zu der, für Flensburg besonders wichtigen Kolonialware Zucker. Dieser wurde von den drei dänischen Kolonien in der Karibik, die heute als St. Thomas, St. Croix und St. John (US Virgin Islands) bekannt sind, importiert. Flensburger Kaufleute trieben für 109 Jahre (von 1755 bis 1864) ungleichen Handel mit den drei Inseln und profitierten insbesondere vom Handel mit Rohrzucker. Auch die wichtige Flensburger Kaufmannsfamilie Christiansen erwirtschaftete hohe Gewinne aus diesem Geschäft, die sie in prestigeträchtige Fassaden und aufwändige Gartenanlagen investierte, um ihren Wohlstand zu zeigen.

Ein Teil des historischen Christiansenparks ist heute bebaut, doch der Rest der Parkfläche ist seit 1992 in städtischem Besitz und wird von vielen Flensburger*innen genutzt. Im Jahr 2023 wurde der Christiansenpark zusammen mit zwei weiteren Grünanlagen saniert, unter anderem, um die Anlage „als einzigartiges kulturhistorisches Ensemble wieder […] erlebbar zu machen“. In Zusammenarbeit mit postkolonialen Initiativen, Wissenschaftler*innen und der Denkmalschutzbehörde ließ die Stadt eine Tafel aufstellen, die daran erinnert, wie die Anlage des Parks mit der Ausbeutung von versklavten Menschen auf karibischen Zuckerrohrplantagen zusammenhing.

Zitate:

Stadt Flensburg: Flensburger Landschaftsgärten (Christiansens Gärten), 2023. https://www.flensburg.de/Startseite/Projekt-Christiansens-G%C3%A4rten.php?object=tx,2306.5&ModID=7&FID=2306.9037.1 (zuletzt abgerufen 08.07.2024).

Quellen:

Bauriedl, Sybille / Wörner, Lara / Carstensen-Egwuom, Inken / Schmalen, Nelo: Christiansenpark – Ein Garten der Kolonialzeit, Netzwerk Flensburg Postkolonial, 2023. URL: https://flensburg-postkolonial.de/christiansenpark/ (zuletzt abgerufen 8.7.2024)

Redlefsen, Ellen: Die Kunsttätigkeit der Flensburger Kaufleute Andreas Christiansen sen. und jun. und die Spiegelgrotte, in: Nordelbingen 33, 1964, S. 13-44.

Zu den kolonialen Bezügen des Christiansenparks gibt es seit Sommer 2023, nachdem die Sanierung des Areals abgeschlossen wurde, einen ausführlicheren Text auf dieser Website. Der Text beschäftigt sich eingehender mit der Flensburger Kaufmannsfamilie Christiansen, der Entstehung der Gärten und der Gleichzeitigkeit von aufklärerischen Idealen in Landschaftsgärten und kolonialer Gewalt auf den Plantagen.

Insgesamt wurden mehr als 12 Millionen Afrikaner:innen über den Atlantik in die Amerikas verschleppt. Die Website Slave Voyages macht die Aufzeichnungen von der Versklavung und Verschleppung zugänglich. Auf der Website befinden sich unter anderem Visualisierungen der Routen des transatlantischen Versklavungshandels, verschiedene Datenbanken, Lehrmaterialien und Bildmaterial. Die Website ist ausschließlich auf Enlisch, Spanisch und Portugiesisch verfügbar.

Versklavung und Verschleppung

Der Reichtum der Familie Christiansen führt zurück ins 17. Jahrhundert an die Küste Westafrikas. Entlang der gesamten westafrikanischen Küste errichteten europäische Kompanien Festungen und kleinere Stützpunkte. In diesen Verliesen wurden Afrikaner*innen, die im Landesinneren gefangen genommen wurden, monatelang festgehalten und anschließend über den Atlantik verschleppt.

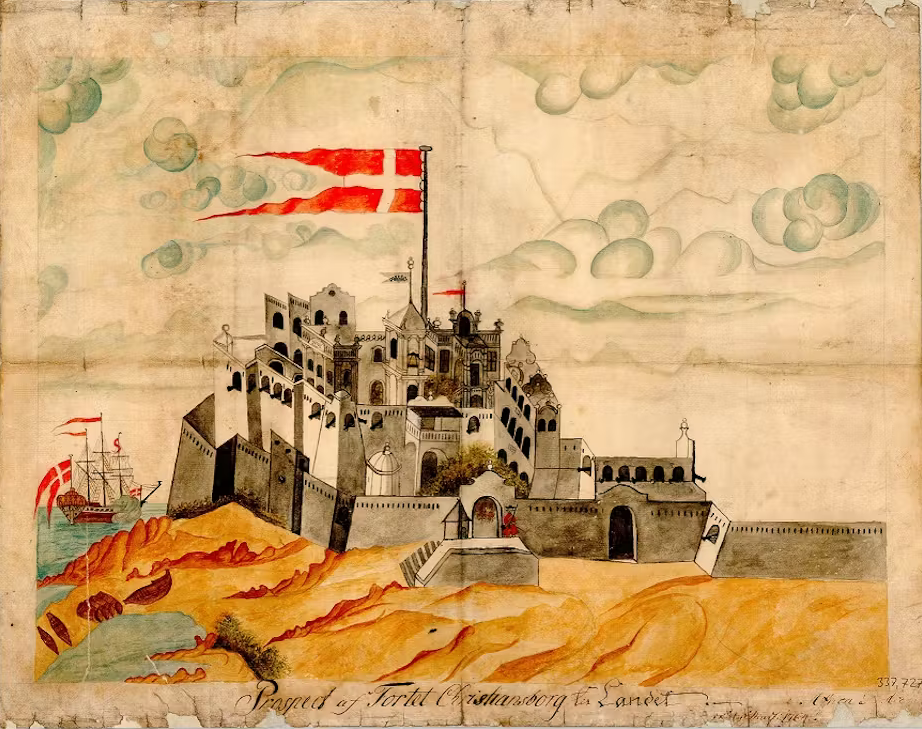

Auch Dänemark-Norwegen ließ ab 1661 die Festung Christiansborg, heute bekannt als Osu Castle, im heutigen Accra errichten. Neben dem Handel mit Elfenbein und Gold diente die Festung als Sitz der dänischen Kolonialverwaltung, von dem aus in Zusammenarbeit mit indigenen Herrscher*innen ein Teil des transatlantischen Versklavungshandels koordiniert und organisiert wurde.

Am transatlantischen Versklavungshandel unter dänischer Flagge waren unterschiedliche (teil)private Handelskompanien beteiligt. Der dänische Staat garantierte diesen immer wieder königliche Privilegien im Handel und übernahm den Handel, wenn die Kompanien bankrott gingen.

Insgesamt wurden geschätzt über 100.000 Afrikaner*innen aus Westafrika unter dänischer Flagge durch das ‚Tor ohne Wiederkehr’ verschleppt. Die Überfahrt dauerte zwei bis drei Monate und bereits auf den Schiffen widersetzten die Menschen sich häufig durch Selbsttötung, Hungerstreik und Meutereien. Von den über 100.000 verschleppten Afrikaner*innen erreichten ca. 85.000 die Karibik lebend. Nach der Ankunft wurden die Überlebenden auf sogenannten Sklavenmärkten unter anderem auf St. Thomas verkauft.

Die Dehumanisierung, Verschleppung und gewaltvolle Ausbeutung der Arbeitskraft dieser Menschen war zentraler Bestandteil der Zuckerproduktion in der karibischen Plantagenwirtschaft.

Quellen:

Emory Centre for Digital Scholarship: SlaveVoyages. Explore the Dispersal of Enslaved Africans Across the Atlantic World, 2010. URL: https://www.slavevoyages.org/ (zuletzt abgerufen 28.7.2024)

Petersen, Marco L.: Einleitung. Das (post-)koloniale Sønderjylland-Schleswig, in: Petersen, Marco L. (Hrsg.): Sønderjylland-Schleswig kolonial. Das kulturelle Erbe des Kolonialismus in der Region zwischen Eider und Königsau, 2018, S. 29–46.

Plantagenwirtschaft

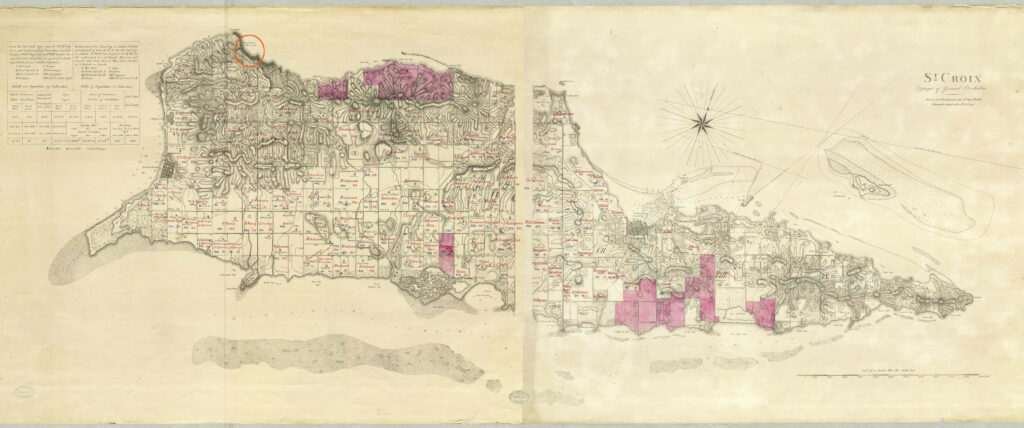

Ein Großteil der verschleppten Afrikaner*innen wurde an Plantagenbesitzer in der Karibik verkauft. Nachdem Frankreich 1733 St. Croix an die Dänische Westindien-Kompanie „verkauft“ hatte, bauten die dänischen Handelskompanien ein System der Plantagenwirtschaft auf: Bereits 1754 waren fast alle Mahagoniwälder gerodet und die Fläche in Plantagen aufgeteilt.

Das Land wurde von der indigenen Bevölkerung, den Taíno/Arawak, gestohlen. Ihre Enteignung, Vertreibung und Ermordung oder Tod durch Erkrankung hatten bereits vor der dänischen Kolonialherrschaft verschiedene europäische Kolonialmächte vorangetrieben.

Unter der dänischen Kolonialherrschaft gab es 1754 ungefähr 300 Plantagen auf St. Croix. Sie waren zwischen 20 und 283 ha groß, was einer Fläche von 28 bis zu 396 Fußballfeldern pro Plantage entspricht. Der Begriff „Plantage“ beschreibt einerseits den räumlich abgegrenzten Bereich, auf welchem landwirtschaftliche Produkte in Monokulturen angebaut und verarbeitet wurden. Gleichzeitig kennzeichnet „Plantagenwirtschaft“ ein System landwirtschaftlicher Massenproduktion für den Weltmarkt, welches nur durch eine gewaltsame Landenteignung der indigenen Bevölkerung, zerstörerische Ausbeutung der Natur und eine rassistische, globale Arbeitsteilung möglich war (bzw. ist).

Historisch wurden innerhalb dieser Arbeitsteilung Schwarze Menschen entmenschlicht und zur Ware abgewertet. Versklavte Menschen starben auf den Zuckerrohrplantagen durch schlechte Ernährung und Hygiene, Überarbeitung und Unfälle. Da wenige Kinder geboren wurden und viele früh starben, war dieses System auf die immer neue Verschleppung von Menschen angewiesen. Nach der Abschaffung der Sklaverei als Folge der Rebellion von Versklavten 1848 auf St. Croix wurden die Plantagen mit sogenannter Vertragsknechtschaft (indentured labour) weiter betrieben: Für die Arbeiter*innen änderte sich aber zunächst wenig. Direkt nach der Abschaffung der Sklaverei wurden auch Arbeiter*innen aus Indien und China verschleppt und zur Vertragsarbeit auf den Plantagen gezwungen.

Quellen:

Ferdinand, Malcom: Decolonial ecology. Thinking from the Caribbean world, 2021. Link: https://doi.org/10.1080/09644016.2022.2160115

Gøbel, Erik: The Danish Slave Trade and Its Abolition, 2016.

Roopnarine, Lomarsh: Maroon Resistance and Settlement on Danish St. Croix, in: Journal of Third World Studies 27, 2010. Link: https://www.jstor.org/stable/45194712

Rigarkivet. The Danish West-Indies – Sources of History: The population trend in the Danish West Indies, 1672-1917. https://www.virgin-islands-history.org/en/history/personal-history/the-population-trend-in-the-danish-west-indies-1672-1917/ (zuletzt aufgerufen

21.10.2024).

Das Museum Vestsjælland hat Lehrmaterial zusammengestellt, welches einen Überblick über die dänische Plantagenwirtschaft in der Karibik und die dänisch-karibische Geschichte vermittelt. Als ehemals dänische Stadt teilt auch Flensburg große Teile dieser Geschichte. Im Material enthalten sind Aufgaben und Diskussionsfragen für Schüler:innen. Das Material ist nur auf Englisch und Dänisch verfügbar und richtet sich laut Museum an Jugendliche von der 7. bis zur 10. Klasse.

Der Sammelband Dänemark als globaler Akteur 17.-20. Jahrhundert. Koloniale Besitzungen und historische Verantwortung gibt einen Überblick über Dänemarks Zeit als Imperialmacht. Informationen zu Strukturen und wichtigen Akteuren des dänischen Kolonialismus finden sich genauso im Sammelband wie spezifische Studien zu Dänemarks kolonialen Besitzungen im Nordatlantik, Indien, Ghana und auf den Amerikanischen Jungferninseln.

Fireburn wird ein Aufstand der Plantagenarbeiter:innen, der 1878 auf in der dänschen Kolonie auf St. Croix stattfand, genannt. Das Archiv Fireburn Files macht Dokumente der dänischen Kolonialverwaltung zugänglich, die sich mit diesem Aufstand befassen.

In ihrer Austellung „Luisa Ascending“ beschäftigt sich Felisha Carénage mit der Geschichte der 14-jährigen Luisa Calderón, die im frühen 19. Jahrhundert auf Trinidad in der Karibik lebte. Die Ausstellung erforscht die Frage, wie die Gewalt in den Kolonien mit unserer Realität im Hier und Jetzt verbunden ist. Einen Einblick in mögliche Antworten und den Zusammenhang mit Flensburgs Verwicklungen in dänischen, deutschen sowie britischen Kolonialismus gibt die im Rahmen der Ausstellung entwickelte Broschüre.

Widerstand und Überleben

Die Plantagen waren nicht nur Orte der Gewalt und Ausbeutung, sondern auch stets Orte des Überlebens und des Widerstands. Vor allem auf den sogenannten „Plots“ oder „Provision Grounds“ – Arealen, auf denen versklavte Menschen ihre eigenen Nahrungsmittel anbauten – gelang es ihnen, auch eigene Räume zu gestalten und kulturelle Praktiken zu pflegen.

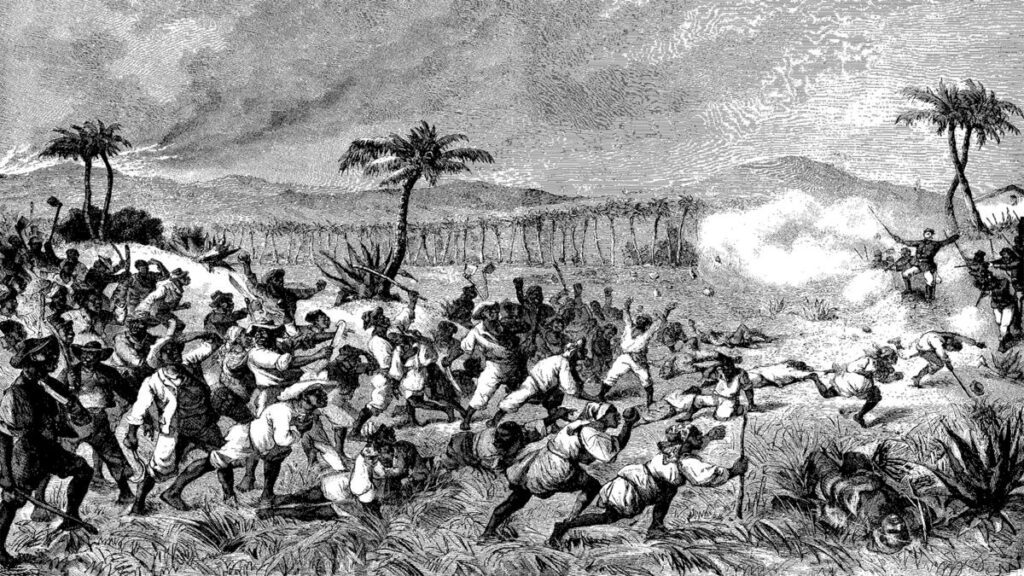

Außerdem gab es immer wieder Rebellionen: Bereits 1733 gelang es versklavten Menschen auf der Insel St. John für mehrere Monate die Kontrolle über die Insel zu übernehmen. 1759 wurde William Davis auf St. Croix beschuldigt, einen Aufstand zu planen, und zur Abschreckung gefoltert.

Die brutalen Strafen und Folterinstrumente, wie zum Beispiel das Halseisen, belegen die Alltäglichkeit des Widerstands, der die Herrschaft der Kolonisatoren permanent gefährdete. Nach einer Revolte im Jahr 1848 auf St. Croix, bei der die Rebellierenden beinahe die Stadt Frederiksted unter ihre Kontrolle brachten, verbot der ansässige Gouverneur-General hastig die Sklaverei, was zur deren Abschaffung in den dänischen Kolonien in der Karibik führte.

Doch auch nach 1848 waren Schwarze Arbeiter*innen einschneidenden Freiheitseinschränkungen durch Arbeitsgesetze und harte Arbeitsbedingungen ausgesetzt. Angeführt von vier Frauen – Mary Thomas, Mathilda MacBean, Agnes Salomon and Susanna Abramson – wehrten sie sich am 1. Oktober 1878, dem einzigen Tag im Jahr, an dem sie die Arbeitsstelle wechseln durften, gegen diese Unterdrückung. Während dieser Protest zunächst friedlich war, eskalierte er, als das Gerücht der Tötung eines Demonstranten verbreitet wurde. Die Aufständischen setzten knapp 350 Hektar Zuckerrohrfelder und die Stadt Frederiksted in Brand und zwangen einige Plantagenbesitzer zur Flucht. Bekannt wurde dieser Aufstand unter dem Namen „Fireburn“.

Quellen:

Sebro, Louise: The 1733 Slave Revolt on the Island of St. John: Continuity and Change from Africa to the Americas, in: Magdalena Naum / Jonas Monié Nordin (Ed.): Scandinavian colonialism and the rise of modernity. Small time agents in a global arena, 2013, pp. 261-274.

Belle, La Vaughn: We are the monuments that won’t fall, Keyword ECHOS, 2020.

Link: https://keywordsechoes.com/la-vaughn-belle-the-monuments-that-wont-fall (zuletzt abgerufen 7.10.2024).

Fireburn Files. The collection – work in progress. Link: https://fireburnfiles.dk/ (zuletzt abgerufen 7.10.2024)

Dixon, Euell A.: The Fireburn Labor Riot, Virgin Islands (1878), BLACKPAST, 12.9.2020. Link: https://www.blackpast.org/global-african-history/the-fireburn-labor-riot-united-states-virgin-islands-1878/ (zuletzt abgerufen 7.10.2024).

Rigarkivet. The Danish West-Indies – Sources of History: The slave rebellion on St. Croix and Emancipation. Link: https://www.virgin-islands-history.org/en/timeline/the-slave-rebellion-on-st-croix-and-emancipation/ (zuletzt abgerufen 7.10.2024)

Tafari-Ama, Imani: Rum, Schweiß und Tränen. Flensburgs Kolonialgeschichte und Erbe, in: Grenzfriedenshefte. 64, 85–104, 2017. Link: https://www.dein-ads.de/fileadmin/download/pdf_grenzfriedenshefte/2017/gfh_jb2017-min.pdf (zuletzt abgerufen 7.10.2024)

Erinnerung an Widerstand

Nach der Niederschlagung des Fireburn-Aufstands wurden über 400 Beteiligte von den Dänen gefangen genommen. Einige der Anführer*innen – vor allem die Männer – wurden sofort exekutiert. Die vier Anführerinnen hingegen, Queen Mary, Queen Agnes, Queen Mathilde und Queen Susanna, wurden verurteilt und mussten einen Teil ihrer Haftstrafe in Kopenhagen absitzen.

Während auf den ehemals dänisch kolonisierten Inseln der Fireburn lebhaft erinnert wird – zum Beispiel durch das Denkmal The Three Rebel Queens of the Virgin Islands in Charlotte Amalie auf St. Thomas oder durch jährliche Gedenkveranstaltungen am 1. Oktober – waren die vier Frauen in Dänemark lange unbekannt. Die Personen, die Widerstand gegen die Kolonialherrschaft geleistet hatten, wurden, wie so häufig, unsichtbar gemacht.

Dem setzt die transnationale Arbeit der Künstlerinnen La Vaughn Belle von den U.S. Virgin Islands und Jeannette Ehlers aus Dänemark etwas entgegen. Gemeinsam schufen sie das monumentale öffentliche Kunstwerk „I am Queen Mary“, das 2018 vor dem ehemaligen West Indian Warehouse in Kopenhagen eingeweiht wurde. Auf einem Sockel aus gewaschenem Korallenstein von St. Croix sitzt Queen Mary auf einem Korbstuhl mit einer Fackel und einer Machete. Das Denkmal ist das erste Denkmal in Dänemark, das eine Schwarze Frau ehrt. Nach Sturmschäden im Jahr 2020 steht nur noch der Sockel. Während die Fundraising-Kampagne für eine dauerhafte Bronzeskulptur läuft, kann die Skulptur seit Mai 2024 mit Augmented Reality betrachtet werden.

Quellen:

Belle, La Vaughn /Ehlers, Jeannette: I am Queen Mary, https://www.iamqueenmary.com/ (zuletzt abgerufen 11.7.2024)

Bauriedl, Sybille / Carstensen-Egwuom, Inken: Perspektiven auf Geographien der Kolonialität, in: dies. (Hrsg.): Geographien der Kolonialität, 2023.

Das „I am Queen Mary“ Kunstwerk in Kopenhagen 2018 ehrt die Widerstandskämpferinnen. © Sarah Giersing

Dekoloniale Erinnerungskultur und -politik an anderen Orten, kritische Ausstellungen in Museen und andere postkoloniale Initiativen inspirieren auch unsere Arbeit als Netzwerk Flensburg Postkolonial. Deshalb haben wir auf unserem Blog dazu einiges gesammelt.

Das Dänische Nationalarchiv hat zahlreiche Aufzeichnungen der dänischen Kolonialherrschaft über die US Virgin Islands zusammengestellt. Hier finden sich Beschreibungen, Register, Briefe, Karten und Abbildungen, die das Leben und die Ausbeutung auf den kolonisierten Inseln beschreiben.

Flensburger Kaufleute auf St. Croix

Die Profiteure des Zuckerhandels müssen von der Ausbeutung und Gewalt in den dänischen Kolonien gewusst haben. So reiste der Flensburger Kaufmann Andreas Christiansen sen (1743-1811) selbst mehrfach für bis zu neun Monate nach St. Croix, um Handelsbeziehungen im Interesse der Flensburger Kaufleute aufzubauen. Von diesen profitierte auch sein Sohn Andreas Christiansen jun. (1780-1831) und finanzierte damit den Gartenausbau um 1800.

Bei Christiansens sen. erstem Aufenthalt auf St, Croix (1767) war die Insel bereits fast vollständig entwaldet. Der Großteil der Bevölkerung waren versklavte Afrikaner*innen und wenige Europäer*innen, die als Plantagenbesitzer die Arbeit überwachten.

Bis Ende der 1790er Jahre stieg die Anzahl der versklavten Menschen auf St. Croix kontinuierlich: 1797 lebten dort über 25.000 versklavte Menschen. Dagegen betrug die Anzahl der Europäer*innen auf St. Croix nur ca. 2.200. Diese Zahlen belegen den rasanten Ausbau der Plantagenwirtschaft auf der Insel und sind ein Indikator dafür, wie viel Profit dänische Kompanien durch den Zuckerrohranbau machten. Es lebten auch ungefähr 1.100 freie Schwarze Menschen auf den Plantagen und in den Städten.

Weniger erfasst wurden „Maroons“ – Schwarze Menschen, die sich dem Plantagensystem durch Selbstbefreiung und Flucht entzogen. Sie lebten auf St. Croix insbesondere im Nord-Westen in den wenigen und schwer erreichbaren Wäldern (heutige David Bay) in Maroon-Gesellschaften. Sie konnten jedoch nicht komplett unabhängig vom Rest der Gesellschaft auf St. Croix leben und mussten, um sich zu versorgen, immer wieder mit versklavten Menschen in Kontakt treten. Sie nutzten die geographisch günstige Lage auch, um von hier nach Puerto Rico zu entkommen.

Quellen:

Albrecht, Ulrike: Flensburg und die Christiansens. Kaufleute Reeder und Unternehmer in der Frühindustrialisierung, in: Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte (120), 1995, S. 113–127.

Grigull, Susanne: Kolonialmöbel. Ein Beitrag Flensburgs zur Entwicklung eines Möbelstils, in: Petersen, Marco L. (Hrsg.): Sønderjylland-Schleswig kolonial. Das kulturelle Erbe des Kolonialismus in der Region zwischen Eider und Königsau. Odense, 2018, S. 177-193.

Black History Month 2024: Taíno. Indigenous Caribbeans, 2024. Link: https://www.blackhistorymonth.org.uk/article/section/pre-colonial-history/taino-indigenous-caribbeans/https:/www.blackhistorymonth.org.uk/article/section/pre-colonial-history/taino-indigenous-caribbeans/ (zuletzt abgerufen 8.7.2024)

Rigarkivet: The Danish West-Indies – Sources of History. The population trend in the Danish West Indies, 1672-1917. Link: https://www.virgin-islands-history.org/en/history/personal-history/the-population-trend-in-the-danish-west-indies-1672-1917/ (zuletzt abgerufen 8.7.2024)

Roopnarine, Lomarsh: Maroon Resistance and Settlement on Danish St. Croix, in: Journal of Third World Studies 27, 2010, S. 89-108. Link: https://www.jstor.org/stable/45194712

Christiansen, Andreas, Autobiographie, 1807, Stadtarchiv Flensburg XII Hs 01515 Bd3001-6.

Dunnavant, Justin P./Wernke, Steven A./Kohut, Lauren E. (2023): »Counter-Mapping Maroon Cartographies:. GIS and Anticolonial Modeling in St. Croix«. 22(5), in: ACME: An International Journal for Critical Geographies 22, S. 1294-1319. Link: https://doi.org/10.14288/acme.v22i5.2262

Profiteure des Zuckerhandels

Einer der Hauptprofiteure des Kolonialwarenhandels in Flensburg war Andreas Christiansen sen.. Die Christiansens betrieben seit 1778 die bedeutendste Zuckerraffinerie der Stadt, in der größtenteils Rohrohrzucker von St. Croix verarbeitet wurde. Von 1783 bis 1792 konnte Christiansen sen. sein Vermögen mehr als verdoppeln. Dabei profitierte die Handelsfamilie von der Kolonialware Zucker gleich mehrfach: durch den Transport als Reeder, von der Veredelung als Betreiber von Zuckerraffinerien und von dem Verkauf als Kaufmann.

Durch den Handel mit den Plantagenbesitzern in der Karibik nahm der Schiffsbau in Flensburg deutlich zu. Die Christiansens besaßen mit der „St. Croix“ Anfang des 19. Jahrhunderts das größte Schiff, welches von Flensburg aus in die Karibik fuhr. Dort kauften die Christiansens und andere Flensburger Kaufleute Waren – neben Rohrohrzucker auch Rohrum, Tabak, Kaffee, Reis und Mahagoniholz, verschifften diese mit eigenen Schiffen nach Flensburg und verarbeiteten und verkauften sie dort weiter.

Diese Handelsbeziehungen waren zentraler Bestandteil des transatlantischen Versklavungshandels, der nicht nur in der Verschleppung von Millionen von Menschen aus Afrika in die Karibik und die Amerikas bestand, sondern genauso aus der Verschiffung von Kolonialrohware aus den Kolonien nach Europa und dem Verkauf von in Europa verarbeiteten Waren in den Kolonien. Die unbezahlte Arbeit der versklavten Menschen und die Ausbeutung der Natur auf den karibischen Inseln haben die Profite der Flensburger Kaufleute innerhalb dieser Handelsbeziehungen erst ermöglicht.

Quellen:

Albrecht, Ulrike: Flensburg und die Christiansens. Kaufleute, Reeder und Unternehmer in der Frühindustrialisierung, in: Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte 120, 1995, S. 113-128.

Gesellschaft für Flensburger Stadtgeschichte (Hrsg.): Flensburg. Geschichte einer Grenzstadt, Neustadt an der Aisch, 1966.

Ein Olgemälde von Andreas Christiansen sen. von N. Peters H. S.. Mit solchen Porträts wurden „erfolgreiche“ Kaufmänner in Flensburg wertgeschätzt. Die gewaltvolle Ausbeutung hinter dem Erfolg bleibt dabei unsichtbar. © Flensburger Schifffahrtsmuseum, CC BY-NC-SA Lizenz

Karten können genutzt werden, um auf die Spuren des Kolonialismus im öffentlichen Raum aufmerksam zu machen und damit eine Gegenerzählung zur eurozentrischen Kolonialgeschichte sichtbar zu machen. Karten sind ein machtvolles Instrument, welches die Weltanschauung der*des Kartographen*in vermittelt. Dekoloniales und kritisches Kartieren eignet sich dieses Instrument wieder an und zielt darauf ab, die dominanten Weltanschauungen zu hinterfragen und um verdrängte Geschichte(n) zu ergänzen. Auf unserem Blog finden sich einige Beiträge zu dekolonialen und kritischen Karten.

Stadtstrukturen durch koloniale Gewinne

Der profitable Handel mit und die ebenso gewinnbringende Verarbeitung von Zucker und weiteren Kolonialwaren prägen Flensburgs Stadtstrukturen noch heute.

Bereits 1783 verarbeitete Christiansen sen. in seiner Zuckerraffinerie so viel Zucker wie fünf andere Flensburger Raffinerien. Als Lagerstätte und Handelshaus für den Zucker und andere Kolonialwaren ließ er 1789 den sogenannten „Westindienspeicher“ errichten. Bis zur Weiterverarbeitung oder zum Verkauf wurden die Waren hier gelagert. Der Speicher wurde 1981 saniert und zu Wohnungen umgebaut. Die heute sichtbaren Reste des Giebelkrans weisen auf die einst koloniale Funktion des Gebäudes als Lager für Waren wie Rohzucker, Rohrum in schweren Eichenfässern, Tabak, Kakao, Tee und Gewürze, hin.

1833 kamen in Flensburg 1.400 Tonnen Rohzucker aus der Karibik an. Umgerechnet in heutige Schiffscontainer entspricht das 49 Containern – also fast jede Woche ein Container Zucker. Dieser Rohzucker wurde nicht nur in Flensburger Zuckerraffinerien, sondern in Raffinerien im ganzen Herzogtum verarbeitet. Durch mehrfaches Schmelzen und Kochen wurde der Zucker verfeinert und veredelt. So entstanden unterschiedliche Zuckersorten wie feine Raffinade, Kandis und Zuckersirup. Den Höhepunkt erreichte die Zuckerproduktion in Flensburg 1846: In diesem Jahr wurden in Flensburg 928 Tonnen Zucker, 257 Tonnen Sirup sowie 287 Tonnen Kandis von über 60 Beschäftigen erzeugt.

Der wirtschaftliche Aufschwung und die Gewinne aus dem Handel mit Kolonialwaren wirkten sich auch auf die Struktur der Stadt aus. In den bestehenden sehr schmalen Kaufmannshöfen entstanden zusätzliche Gebäude für das verarbeitende Gewerbe sowie für Lager. Die heutige Qualität der schönen verdichteten Kaufmannshöfe, die Platz für gemütliche Cafés, Wohnungen oder Geschäfte, abgeschirmt von der belebten Hafenpromenade auf der einen und der Fußgänger*innenzone auf der anderen Seite, bieten, ist somit auch ein Ergebnis des wirtschaftlichen Aufschwungs Flensburgs in der Kolonialzeit.

Quellen:

Albrecht, Ulrike: Das Gewerbe Flensburgs von 1770 bis 1870. Eine wirtschaftsgeschichtliche Untersuchung auf der Grundlage von Fabrikberichten, 1993.

Galloway, J. H.: The sugar cane industry. An historical geography from its origins to 1914 (= Cambridge Studies in historical geography, Band 12), 1989.

Schmalen, Nelo A.: Kolonialität der urbanen Transformation am Hafen-Ost in Flensburg. Eine raumhistorische Untersuchung zum Umgang mit den kolonialen Strukturen im Stadtraum, 2023. Link: https://www.uni-flensburg.de/fileadmin/content/abteilungen/geographie/poe-euf/2023-wp1-schmalen.pdf (zuletzt aufgerufen am 08.07.2024).

Sand und Ziegel: Spuren der Karibik-Überfahrten

Der Zucker und die Gewinne, die nach Flensburg kamen, haben nicht nur Spuren in den Stadtstrukturen hinterlassen, sondern auch in der Landschaft und in der Hafenstruktur. Um die Segelschiffe für die Atlantiküberquerung seetüchtig zu machen, brauchten sie Ballast im Schiffsrumpf. Auf dem Weg nach Flensburg waren die Schiffe durch Rohzucker und Rohrum meist schwer genug. Auf dem Weg in die Karibik transportierten die Schiffe dagegen Versorgungsgüter aus der Region für die Plantagen wie verarbeitete Lebensmittel, Baumaterialien und Leinenstoffe. Diese wurden vor Ort an die weiße Bevölkerung verkauft. Damit die Schiffe schwer genug wurden, luden sie zusätzlich Sand und später Ziegel als Ballast in den Rumpf.

Die Beladung erfolgte an der Ballastbrücke im Hafen-Ost, gegenüber der Altstadt. Der Weg von der Ballastbrücke führte zwischen zwei heute noch erhaltenen Häusern von 1744 zum Ballastberg. Hier wurde Sand als Ballast und für die Ziegelproduktion abgebaut. Auch am Hafen-Ost befand sich eine Ziegelei. Die Bebauungen, die Uferveränderung und der Materialabbau für den Ballast sind noch heute im Gelände am Hafen-Ost und im Volkspark sichtbar. Darüber hinaus weisen Straßennamen wie Ballastberg, Ballastkai und Ziegeleistraße auf diese Infrastruktur hin.

Auch im Ort Charlotte Amalie auf St. Thomas prägen Flensburger Backsteine das Bild der Altstadt – zum Beispiel in den 99 Stufen, die bis heute die Innenstadt mit dem 1679 von den Dänen errichteten Wachturm Skytsborg verbinden.

Quellen:

Schmalen, Nelo A.: Kolonialität der urbanen Transformation am Hafen-Ost in Flensburg. Eine raumhistorische Untersuchung zum Umgang mit den kolonialen Strukturen im Stadtraum, 2023. https://www.uni-flensburg.de/fileadmin/content/abteilungen/geographie/poe-euf/2023-wp1-schmalen.pdf (zuletzt aufgerufen am 08.07.2024).

Overdick, Thomas: Kontaktzonen, Dritte Räume und empathische Orte: Zur gesellschaftlichen Verantwortung von Museen, in: Hamburger Journal für Kulturanthropologie (10), 2018, S. 51– 65.

Wie haben sich die Uferkante, das Gelände und die Siedlungsstruktur am Flensburger Hafen im Zuge der kolonialen Verflechtungen Flensburgs verändert? Unter anderem mit einer vergleichenden Kartenanalyse arbeitet Schmalen in ihrer Arbeit entlang von vier (bzw. fünf) verschiedenen historische Phasen heraus, welche materiellen Infrastrukturen in Flensburg durch den Profit in der Kolonialzeit entstanden sind, und welche Spuren davon heute noch sichtbar sind. Auf der Website findet sich auch ein ausführlicherer Text zur Erklärung der verschiedenen Uferlinien.

Der Kolonialismus und der damit einhergehende transatlantische Versklavungshandel sowie ein rassifiziertes System der Versklavung haben einige der grausamsten Verbrechen gegen die Menschheit verursacht. Die Forderung nach Rückerstattung und Entschädigung für diese Verbrechen ist ein zentrales Element der reparativen Gerechtigkeit. Die CARICOM ist ein karibisches Staatenbündnis. Die 2013 im Rahmen der CARICOM gegründet Caribbean Reparations Commission hat einen 10-Punkte-Plan mit Reparationsforderungen erarbeitet. Auf der Website finden sich außerdem weitere Informationen über die Hintergründe der Debatte um reparative Gerechtigkeit.

Ausstellung "Rum, Schweiß und Tränen" von Dr. Tafari-Ama

Zucker spielt in Flensburgs Geschichtserzählung auch heute noch eine bedeutende Rolle. Flensburgs Rolle im dänischen Kolonialismus genauso wie die darauffolgenden Beziehungen zum britischen Empire, ohne die der Flensburger „German Flavoured Rum“ aus Jamaika nicht möglich gewesen wäre, werden heute vor allem romantisierend und als Heldengeschichten erinnert. So sind die Erinnerungen an die Familie Christiansen als „außerordentlich erfolgreiche Kaufleute, Reeder und Unternehmer“ genauso wie das Selbstbild Flensburgs als „Zucker- und Rumstadt“ einseitig. Sie sind nur in Verbindung mit einem Erinnern der kolonialen Gewalt und heutigen Ungerechtigkeiten vollständig.

Dieser einseitigen Erinnerung setzte 2017 die von Dr. Tafari-Ama kuratierte Sonderausstellung „Rum, Schweiß und Tränen“ etwas entgegen. Die Ausstellung wurde 2018 anlässlich des 100. Jahrestags des Verkaufs der ehemals dänischen Inseln an die USA vom Flensburger Schifffahrtsmuseum initiiert und gezeigt.

In zwei Ausstellungsräumen blickte die Ausstellung aus afrikanisch-karibischer Perspektive auf den Flensburger Handel mit den dänischen Kolonien, die Plantagenarbeit und Versklavung sowie den Widerstand. In der 18-monatigen Recherche zur Ausstellung nahm Tafari-Ama über 150 Mini-Interviews auf den US Virgin Islands, in Ghana und in Flensburg auf, die Teil der Ausstellung wurden. Die Ausstellung forderte von Besuchenden eine aktive Beschäftigung mit kolonialer Gewalt, indem sie die anhaltende psychische Gewalt der Kolonialisierung, die für die Nachfahr*innen Versklavter unter anderem im teilweisen Verlust ihrer afrikanischen Identität besteht, fokussierte. Menschen mit afrikanischer Geschichte wurden hier als widerständige Subjekte dargestellt, die durch Selbstbehauptung und Überleben die Macht der Kolonisator*innen gebrochen haben, und nicht einseitig als Opfer von Dehumanisierung und Gewalt.

Zitate:

Philipsen, Bernd: Andreas Christiansen – Unternehmer und Mäzen, in: shz, 25.08.2009 (zuletzt abgerufen 27.9.2024). Link: href=“https://www.shz.de/lokales/flensburg/artikel/andreas-christiansen-unternehmer-und-maezen-40979412

Quellen:

Tafari Ama, Imani: Ontology of Objects, Beitrag bei der „What’s Missing? Collecting and Exhibiting Europe“ – Konferenz, 2009.

Tafari-Ama, Imani: „An African Carribean Perspective on Flensburg’s Colonial Heritage“, in: Kult 16, S. 7-30, 2020.

Flensburger Schifffahrtsmuseum: Einblicke in das Konzept der Sonderausstellung „Rum, Schweiß und Tränen“ (zuletzt abgerufen 7.10.2024). Link: https://www.youtube.com/watch?v=6Emy_1J7zAg

Overdick, Thomas: Kontaktzonen, Dritte Räume und empathische Orte: Zur gesellschaftlichen Verantwortung von Museen, in: Hamburger Journal für Kulturanthropologie (10), 2019, 51– 65.